Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.

0

„Alles neu macht der Mai“ – Lieder im Mai

Die Bezeichnung „Frühlingsmond“ ist zwar dem Monat März vorbehalten, da der Frühlingsbeginn zeitlich in den März fällt. Im Mai aber hält der Frühling endgültig Einzug und lässt die Natur farbenfroh aufblühen. Das mittelhochdeutsche Wort „Meie“ drückt beides aus: Mai und Frühling. Im heutigen Sprachgebrauch wird der Mai nur mehr sporadisch „Wonnemonat“ genannt, was weniger von der Beliebtheit des Mai als Liebes- und daher Heiratsmonat herrührt, sondern vom althochdeutschen Wort „Wunnimanod“ kommt, was „Weidemonat“ bedeutet. Im Mai trieb man in früheren Zeiten das Vieh nach dem Winter erstmals wieder dauerhaft auf die frisch begrünten Weiden. In katholisch geprägten Gegenden heißt der Mai auch „Marienmonat“, da die aufblühende Natur dazu einlädt, draußen vor Bildstöcken mit Marienbildnissen oder Kapellen Maiandachten zu Ehren der Gottesmutter Maria, die oftmals in einem blumenreichen Paradiesgärtlein sitzend dargestellt wird, zu feiern. Diese unterschiedliche Aspekte berücksichtigend sind die Lieder vielfältig, die im Mai erklingen, unter ihnen Frühlingslieder, Marienlieder, Liebeslieder sowie Hochzeits- und Ehestandslieder.

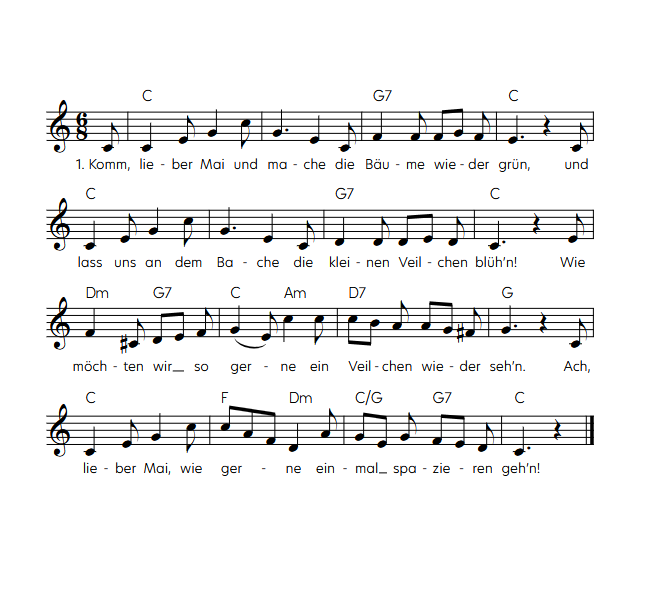

Neben diesen Liedern, die besonders in den Mai passen, finden wir „Mailieder“, im 19. Jahrhundert von teilweise prominenten Komponisten vertonte Gedichte von namhaften oder auch unbekannten Dichtern, die den Monat Mai selbst thematisieren. Man denke da beispielsweise an Heinrich Heines „Im wunderschönen Mai, als alle Knospen sprangen“, zu dem Robert Schumann die Melodie schuf. Manche Mailieder erfreuten sich derartiger Beliebtheit, dass sie Eingang ins gemeinsame Singen der Menschen fanden und zu „Volksliedern“ wurden. Zu ihnen zählt etwa das Lied „Komm, lieber Mai, und mache“ des Dichters, Diplomaten und Bürgermeisters von Lübeck Christian Adolph Overbeck (1755–1821), in dem sich ein Kind inmitten des Winters den Frühling herbeisehnt, um die Langeweile in der Kinderstube mit dem Herumtollen in der Natur eintauschen zu können und sich im Freien an den frischen Blumen und dem Gesang der Vögel zu erfreuen. In der Vertonung von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ist das Lied bekannt geworden. Bis heute is es noch manchen im Ohr und gehört nach wie vor zum festen Repertoire in Liederbüchern.

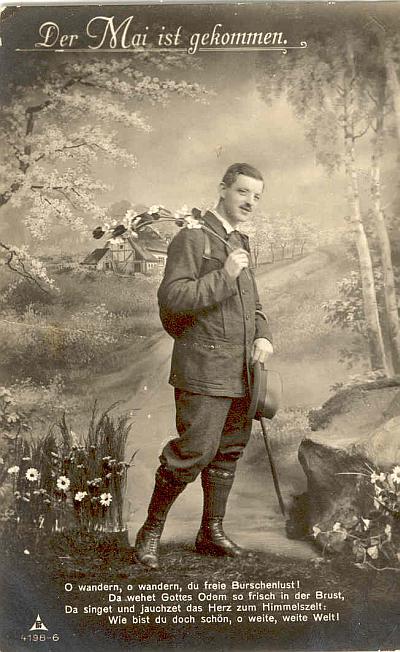

Weniger geläufig ist das Mailied „Der Mai ist gekommen“. Der deutsche Lyriker Emanuel Geibel (1815–1844) widmete dieses fünfstrophige Gedicht der Wanderlust, zu der der Mai besonders einlädt. Die weite Welt will erkundet, das Glück in der Ferne gefunden werden. Der Wanderer durchschreitet die Welt frohen Mutes, ohne sich Sorgen um Nachtquartier und Verpflegung zu machen, immer auf das Erleben von Neuem und Unbekanntem aus. Der Monat Mai gibt das zeitliche Zeichen zum Aufbruch.

„Alles neu macht der Mai“ ist ein gemeinhin bekanntes und mittlerweile geflügeltes Sprichwort geworden. Weitgehend in Vergessenheit geraten ist allerdings das dazugehörige Mailied. Es stammt aus der Feder des in Deutschland im 19. Jahrhundert wirkenden Lehrers, Heimatkundlers und Schriftstellers Hermann Adam Kamp (1796–1867). Auf die Melodie unbekannten Ursprungs wurde auch der Text des Kinderlieds „Hänschen klein“ gesungen. Der Mai macht alles neu, indem er Seele und Gemüt frei macht und die Menschen hinauslockt. Wandern ist auch in diesem Lied das Leitthema. Der Mai macht nach dem unwirtlichen Winter die Natur wieder als lieblichen Lebensraum begeh- und erlebbar.

Als „lustig“ wird der Mai im Lied „Der Mai, der Mai, der lustige Mai“ besungen, das im 20. Jahrhundert auf zwei Strophen gekürzt wiederholt in Schulliederbüchern abgedruckt und verbreitet wurde. Das ursprünglich aus sieben Strophen bestehende Lied, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich war, wurde mit einem alten Maientanz aus dem Siebengebirge in Verbindung gebracht. In der zweistrophigen Fassung ist es auf die Freude am Frühling reduziert und seiner Verständlichkeit beraubt. Das „Brechen eines Maien“ in der ersten Strophe wird in der zweistrophigen Fassung nicht weiter ausgeführt. Es ist ein alter Brauch, wonach am Vorabend des ersten Mai ein junger Mann einen Zweig bricht oder einen jungen Baum schlägt, ihn schmückt und ihn zu seiner Herzliebsten bringt. Dort „pflanzt“ er ihn ein. Die Umworbene reagiert jedoch abweisend. Als „Reigen um den Maibaum“ sangen mancherorts die Dorfmädchen dieses und weitere Mailieder, wenn sie um einen frischbelaubten Maibaum (meist einen Buchenbusch) herum tanzten, der in der Mitte gehalten wurde. Der „Bandeltanz“, wie er heute besonders um den Maibaum herum getanzt wird, ist mit dem „Reigen um den Maibaum“ verwandt.

Viele der einmal bekannten Mailieder fehlen im aktuellen Liedrepertoire. Oftmals waren sie nur für den Vortrag gedacht und fanden selten Eingang ins gemeinsame spontane Singen der Menschen. So manches Mailied ist aber zu Recht bis heute lebendig geblieben, da in diesen Liedern das Staunen und Träumen über den Alltag hinaus spürbar wird und dadurch Unbeschwertheit und Lebenslust gefördert werden.

Peter Gretzel

Detaillierte Informationen zu einzelnen Liedern finden sich im Liederlexikon:

Der lustige Mai: https://www.liederlexikon.de/lieder/der_mai_der_mai_der_lustige_mai

Der Mai ist gekommen: https://www.liederlexikon.de/lieder/der_mai_ist_gekommen

Komm, lieber Mai und mache: https://www.liederlexikon.de/lieder/komm_lieber_mai_und_mache/?searchterm=komm%20lieber%20mai